作为资深米粉,在理性对比后我认为P7更符合长期用车需求。

作为资深米粉,在理性对比后我认为P7更符合长期用车需求。

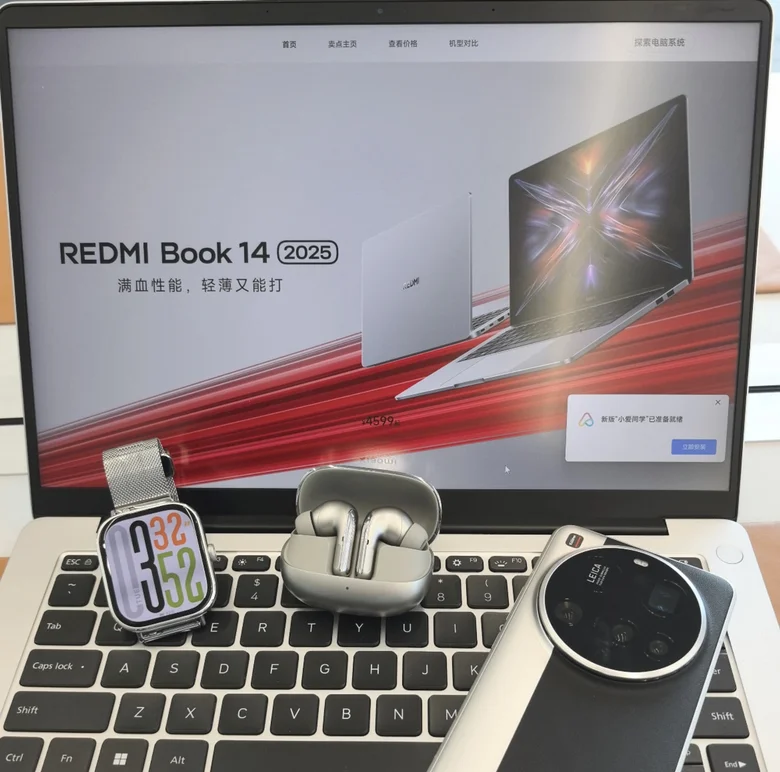

作为一名资深小米粉丝,我曾毫不犹豫地为小米SU7下了定单。

那时候,我对SU7充满信心,坚信它将延续小米“性价比+智能科技”的品牌基因,成为我理想中的第一台智能电动车。然而,要提车等待55个周的时间,真的等不起!

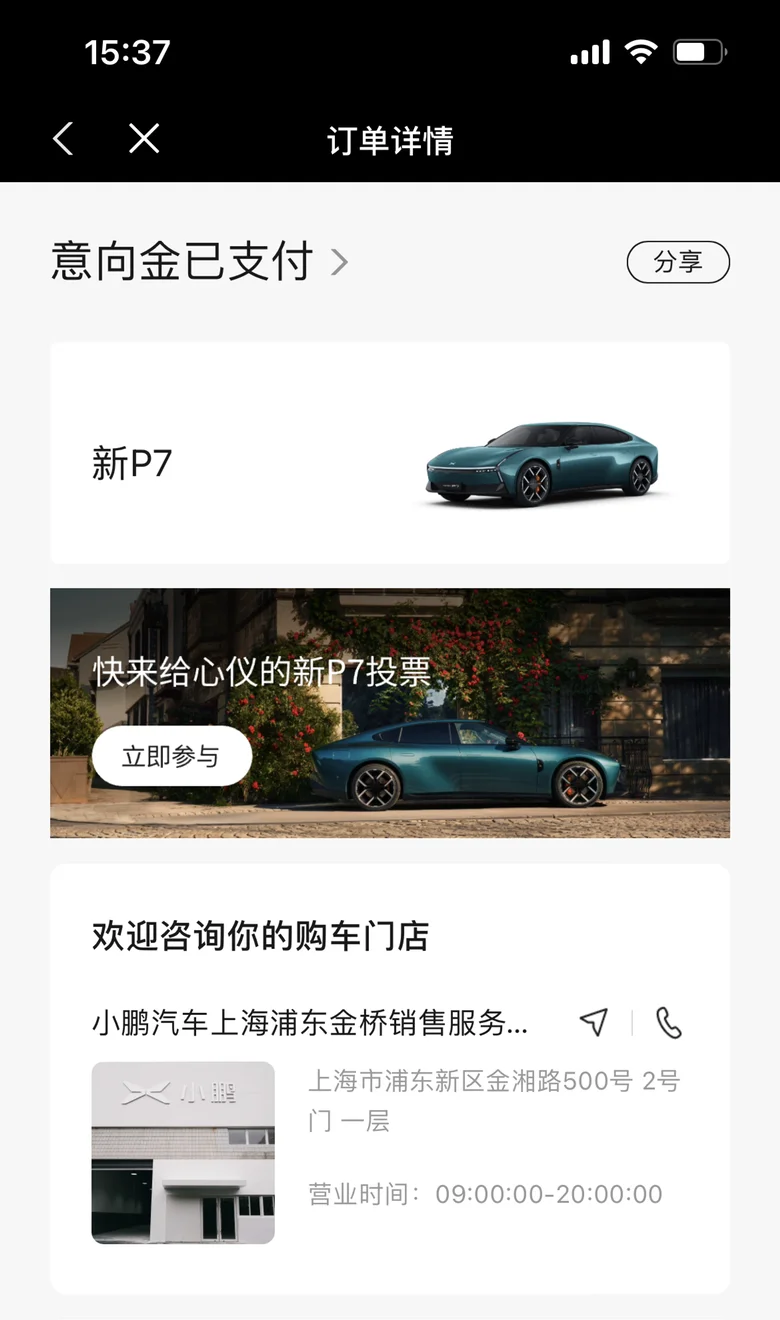

一次偶然的机会,我路过小鹏汽车的展厅,被新款P7的外观吸引进去看了看——就是这一次“随便看看”,彻底动摇了我的决心。

说实话,走进小鹏门店之前,我的内心甚至带有一点“比较的心态”,心想“反正SU7已经定了,就看看到底有什么不一样”。但真正静态体验、动态了解小鹏P7之后,我陷入了前所未有的纠结。

第一个让我动摇的,是整车质感与细节设计的实车感受。虽然我一直推崇小米的工业设计语言,但小鹏P7实车的线条比例、漆面质感、内饰用料,尤其是无框车门和隐藏式门把手的阻尼反馈,让我第一次产生“原来实车可以这么不一样”的感觉。作为一个追求科技感但也重视日常体验的用户,我开始问自己:SU7的渲染图和发布会让我心动,但实车能否达到这样的完成度?

更让我纠结的,是小鹏P7在智能座舱和辅助驾驶层面的“成熟感”。我坐在P7的驾驶座上连续体验了全场景语音、SR模拟显示和城市NGP的演示,那种流畅、稳定、几乎“老司机”一样的交互与决策,让我开始重新思考“智能汽车”的真正含义。小米SU7的智能承诺非常吸引人,但毕竟它是小米的第一台车;而小鹏已经迭代到G6、P7i乃至X9,它的软件架构和算法优化是经过大量真实用户反馈打磨的。作为科技爱好者,我既渴望尝试新事物,又不想成为“小白鼠”。

那几天我反复对比视频、参数、论坛口碑,甚至半夜还在刷两款车的实测对比。一边是我对小米品牌多年的情感认同和SU7尚未兑现但却令人期待的“生态互联体验”,一边是小鹏P7已经实打实落地的智能功能和驾控口碑。

这种撕裂感非常强烈——就像在两个都很优秀但风格迥异的选择中做抉择,而我原本根本没想过会面临这样的抉择。

最终让我下定决心转投小鹏的,是看小鹏那次耐久力24小时的试驾。当我看到视频车握住方向盘,通过视频也能感受后驱版的提速与底盘调校,穿行于城市路段并亲身使用它的辅助驾驶时,那种“人车合一”的顺畅感和高阶智能功能带来的轻松体验,让我突然意识到:我需要的不仅是一台来自我喜欢品牌的车,更是一台在驾驶与智能上“已经做好了”的车。

我依然喜欢小米,也依然期待SU7未来的表现。但作为一名消费者,尤其在电动车这个高度成熟的赛道,我必须承认——小鹏P7以它现有的完成度和系统成熟度,说服了我。这不是喜新厌旧,而是在真实体验和理性权衡之后,做出一个更负责任的选择。

退订SU7的那一刻,我甚至有点愧疚,像背叛了什么一样。但当我锁定小鹏订单的瞬间,内心却异常踏实。或许这就是成长——从品牌的粉丝,变成体验的忠实用户。

同时也期待小鹏p7明天正式的价格公布!

暂无评论

暂无评论