昨天小米流量退潮后,小米YU7没能撼动我换小鹏G7的四个真相

昨天小米流量退潮后,小米YU7没能撼动我换小鹏G7的四个真相

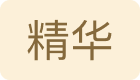

当小米YU7长达三小时的发布会终于熄灭舞台灯光,我默默的把手机投屏切回小鹏社区论坛,车库里停着的银色G6安静连接着家充桩,仪表盘上36281公里的真实数据在深夜微微泛着蓝光。

作为最早一批盲订的G6车主,在经历过三次OTA升级、四个季节轮回和七次跨省长途之后,这张价值27.9万的电车订单里藏着的秘密,可能比任何发布会PPT都更有说服力。

真相一:800V高压平台的真实穿透力

在行业集体卡在400V平台时,G6的「满电十分钟续航三百公里」曾被当作科幻场景。

但当我第十次穿越沪渝高速冷水服务区,看着隔壁蔚来车主裹着羽绒服等待换电,G6的充电枪已在我喝完半杯咖啡时悄然跳闸。这种深入骨髓的补能记忆,远不是「全球最快量产车」的极限加速参数能够覆盖的日常焦虑。

真相二:被折叠进车身结构的科技洁癖

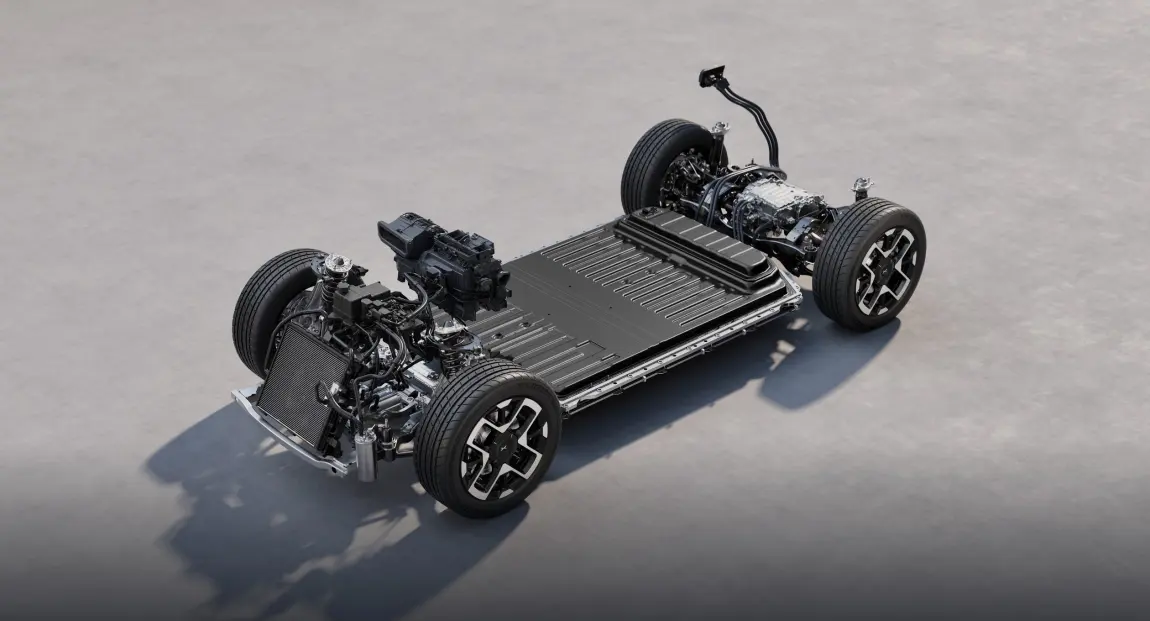

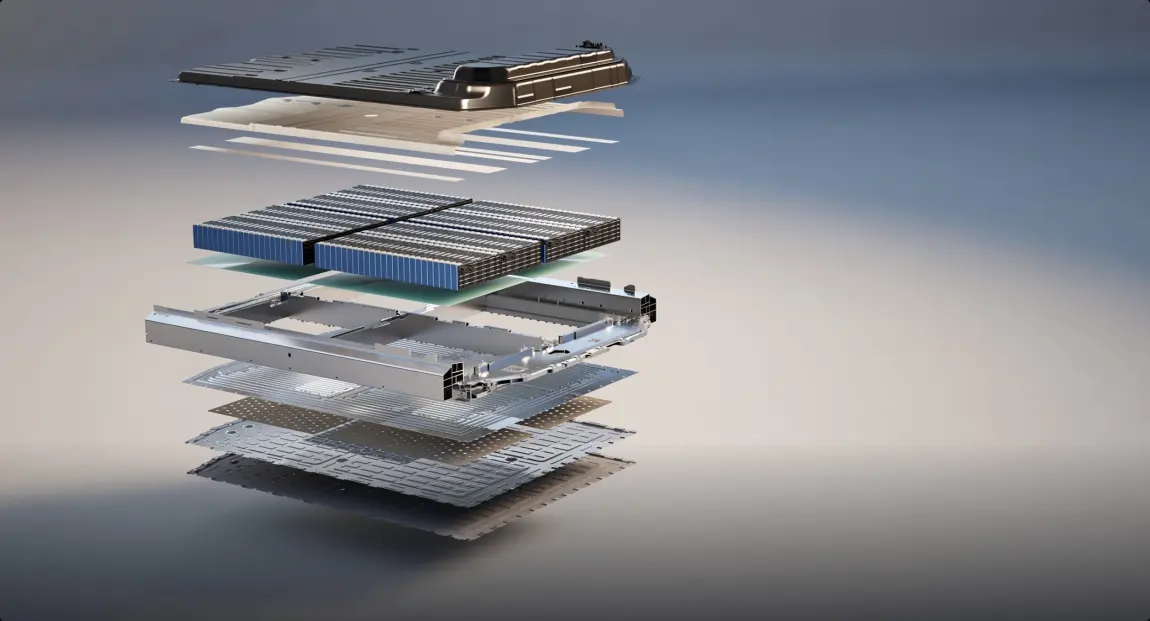

雷军用整整28分钟讲述的「超薄电机」让我想起G6维修车间里那个暴雨天:维修师掀开底盘护板时,CTB电池车身一体化结构像深海沉船的龙骨般完整。当新势力们还在研究如何把零件做得更薄时,我们这些经历过底盘剐蹭的老车主,更懂得把电池包铸进车身的终极防护逻辑。

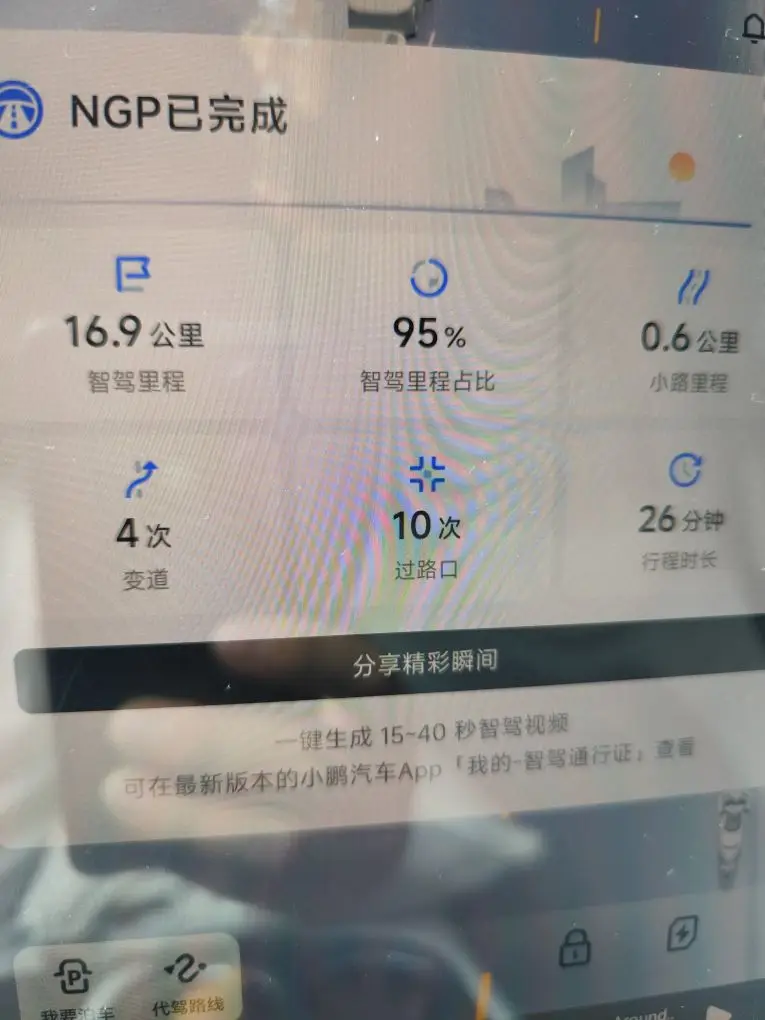

真相三:驾驶舱里的生物钟革命

G6特有的「午休模式」培养了我13:00-14:00准时平躺的生物钟,而G7新增的「冥想座舱」终于解决了远程办公族的终极痛点。相比之下,澎湃OS连接的200多款米家设备,更像是给极客准备的圣诞礼盒——精致,但撬不动已经建立12个月的肌肉记忆。

真相四:二手市场的隐秘共识

当发布会大屏滚动着「36个月保值率承诺」,我在二手车商的评估报告里读到了另一个故事:小鹏车型的市场残值正以每年5%的速度收窄与BBA的差距。这背后是累计交付40万台车构建的基础信任,而这样的产业暗线,可能需要小米用三个产品周期才能追平。

关掉小鹏G7发布会回放时,G7的预定页面自动跳转出来。

手指悬停在「确认升级」按钮上方的0.3秒,我忽然意识到自己不是在选车,而是在确认某种生活状态的延续性——那些被36281公里验证过的补能习惯、被暴雨考验过的安全承诺、被座椅记忆定格的高效节奏,才是新能源时代真正的奢侈品。至于那些令人目眩的流量与光环,终究会在第一次长途自驾时,显露出它本来的成色。

暂无评论

暂无评论