一、核心技术:多种“眼睛”联手工作

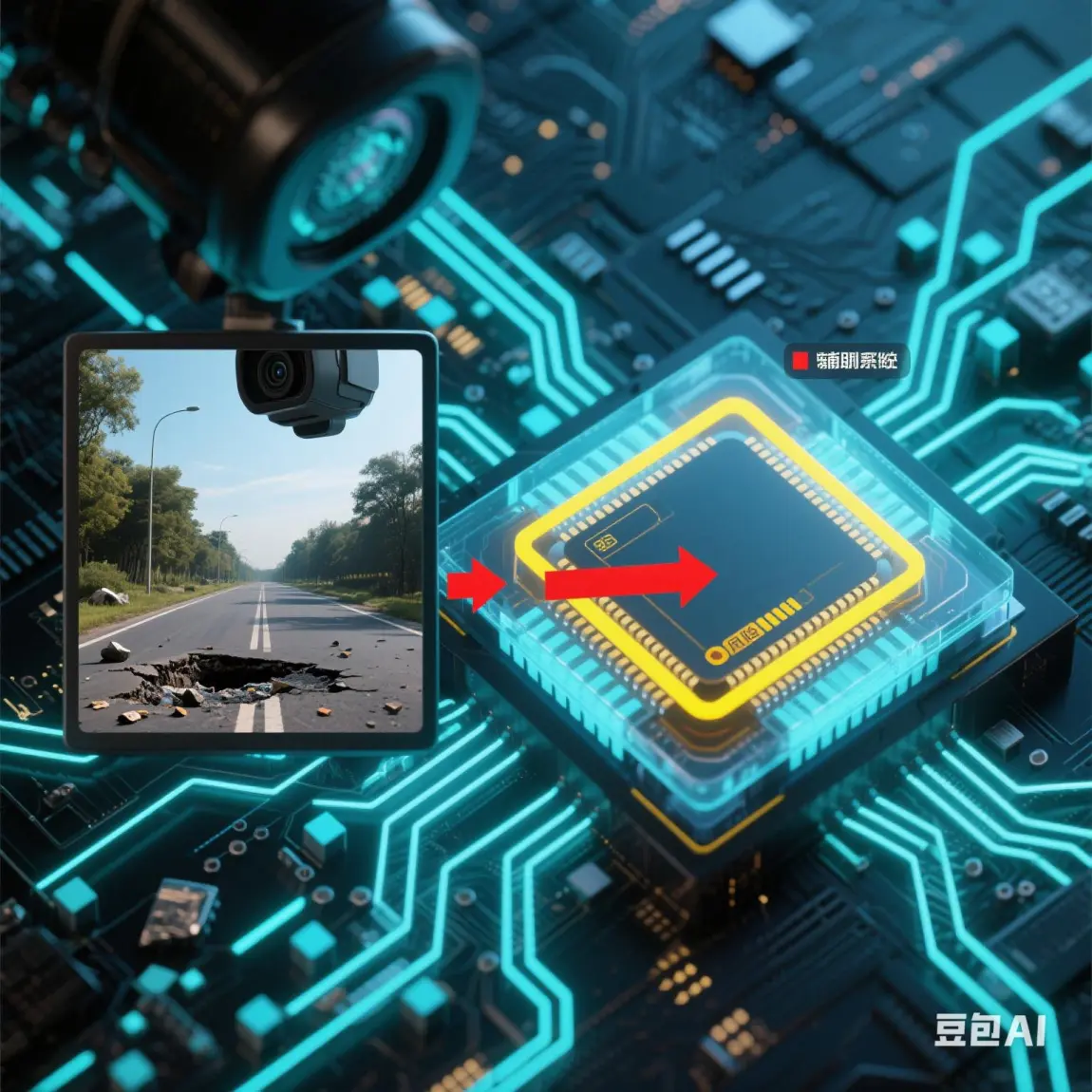

辅助驾驶靠多种传感器“合作”观察路况:

- 摄像头:像眼睛,能识别坑洼形状、积水反光,但怕强光、暴雨(比如暴雨里可能把积水误认成路面,误判率达68%)。

- 激光雷达(LiDAR):发射激光画3D地图,能精准测出5厘米以上的深坑位置和深度,白天有效距离约100米,但有点小贵,而且雨雾天“眼神变差”。

- 毫米波雷达:靠电磁波探测,能穿透雨雾,看清远处物体的距离和速度,但小物体(比如井盖边缘)容易漏看。

- 超声波雷达:近处“帮手”,停车时帮着识别近处的坑洼(5米内)。

多传感器融合:比如摄像头发现积水反光,激光雷达确认深度,毫米波雷达在暴雨中补漏,一起干活更准。华为、阿维塔等车型用这种方案,减少误判。

二、能识别什么?避障策略有哪些?

- 大凹坑和井盖缺失:激光雷达和摄像头在晴天表现好(识别率95%),但晚上或暴雨天可能漏看。

- 大面积积水:靠摄像头看反光,结合雷达算深度。华为等品牌通过多传感器,把积水误报率从68%降到10%。

避障办法:

1. 紧急刹车:遇到大坑躲不开,自动急刹(比如特斯拉的AEB功能)。

2. 绕路:通过高精度地图和传感器,提前变道避开积水(如阿维塔12无图导航能绕开积水路段)。

3. 喊你接手:遇到复杂情况(比如浅积水分不清深浅),系统会声光提醒,让司机自己开。

三、目前的短板:天气和小物体是大敌

- 极端天气拖后腿:暴雨时,摄像头“模糊”,激光雷达信号减弱,毫米波雷达误差变大(是平时的2.3倍),容易误判或漏判。

- 小物体难察觉:井盖边缘、浅坑(比如深度小于5厘米),传感器可能“看不见”,导致车辆颠簸或伤胎。

- 纯视觉方案有缺陷:特斯拉等靠摄像头的方案,在复杂路况下(比如强光、阴影)识别积水和坑洼的能力较弱,依赖人类驾驶数据学习,不如多传感器融合可靠。

四、车企怎么做?法规和用户要注意什么?

- 厂商方案差异:

- 特斯拉:纯视觉,成本低但抗恶劣天气弱。

- 华为等:用激光雷达+雷达+摄像头,雨天表现更好,适合高端车型。

- 法规要求:中国规定辅助驾驶时司机必须随时准备接管,北京L3级自动驾驶(2025年4月实施)允许系统在特定场景担责,但司机仍需待命。

- 给车主的建议:

1. 别完全依赖辅助驾驶,暴雨、夜晚等场景自己多盯着。

2. 定期擦干净车头的摄像头、雷达,别让灰尘影响“视力”。

3. 及时更新车载系统,厂商会通过OTA优化识别算法。

总结:辅助驾驶像“副手”,关键还得自己操心

现在的技术能较好避开深坑、缺失井盖和大面积积水(晴天更可靠),但遇到暴雨、小坑洼,或者井盖边缘没对齐,系统可能“犯难”,需要司机随时接手。未来方向是升级传感器(比如4D毫米波雷达)、共享数据优化算法,但现阶段,安全驾驶的核心还是“人机配合”——机器帮忙盯,人要更上心。

暂无评论

暂无评论