探讨新能源汽车电池撞击安全

一、撞击位置与起火风险关系

1. 底盘撞击

• 风险特征:电池包易受路面异物冲击,C-NCAP 2024版新增30km/h刮底试验验证抗冲击能力

• 技术突破:宁德时代磐石底盘采用2000MPa热成型钢,120km/h碰撞不起火

2. 侧面撞击

• 风险特征:32km/h侧面柱碰撞时电池包加速度可达25g以上,易引发内部短路

• 标准要求:C-NCAP要求电池包不侵入乘员舱

• 防护设计:岚图"琥珀电池"可承受50mm挤压变形不触发热失控

3. 正面撞击

• 典型案例:2025年安徽小米SU7事故,97km/h撞击导致电池结构失效,8-12秒内爆燃,碰撞热失控触发时间缩短87%,火焰温度超800℃

• 极端测试:宁德时代120km/h正面柱碰0.01秒切断高压回路

二、速度与起火几率量化关系

1. 速度-热失控触发时间

• 指数衰减规律:50km/h碰撞平均78秒起火,100km/h骤降至8-12秒

• 材料差异:三元锂电池风险比磷酸铁锂高40%

2. 结构损伤阈值

• 80km/h临界点:车门变形超50mm,机械解锁成功率<37%

• 120km/h极限:宁德时代电池包吸收85%能量,乘员舱侵入<30mm

三、日常自燃原因分析(100%)

1. 电池热失控(75%)

• 内部短路(制造缺陷/外部撞击)

• 过充过放(快充局部温升)

• 热管理失效(温差>5℃风险倍增)

2. 外部环境(20%)

• 涉水浸泡(绝缘电阻<100Ω/V)

• 高温暴晒(自放电加速)

3. 人为操作(5%)

• 飞线充电(短路风险增加3倍)

• 私自改装(电路过载)

四、核心防护技术进展

1. 材料创新

• 固态电解质(丰田硫化物电池穿刺温度<200℃)

• 阻燃隔膜(Al₂O₃涂层提升尺寸稳定性90%)

2. 结构设计

• 多重防护(岚图电芯独立封装+1000℃隔热层)

• 智能泄压(宁德时代0.1秒启动防爆阀)

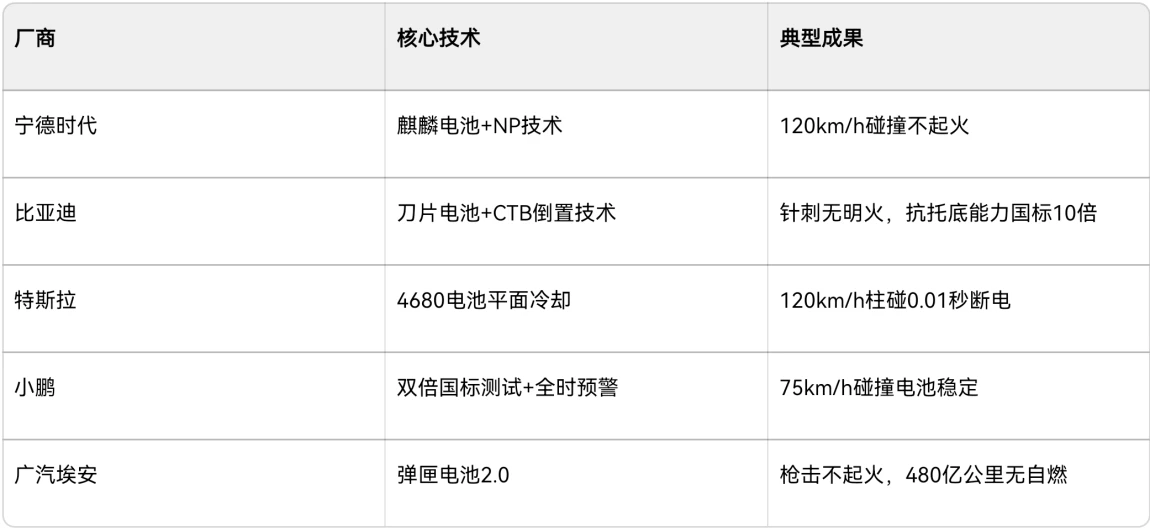

五、厂商技术对比

六、行业趋势与建议

1. 技术突破方向

• 固态电池(能量密度目标400Wh/kg+)

• 热管理创新(双面冷却技术控温时间减半)

2. 政策建议

• 强制BMS功能安全认证

• 建立动力电池全生命周期追溯体系

3. 逃生指南

• 撞击后立即撤离,使用机械解锁装置

• 火灾时保持50米安全距离,提供电池类型信息

结论:

撞击速度>60km/h时风险指数级上升,侧面柱碰撞危险系数最高。厂商需强化电池包抗侧撞结构,用户应避免底盘托底。建议完善电池回收标准,推动BMS强制认证。

暂无评论

暂无评论